この記事では、大学2年生から教育業界のインターンに参加する手順を解説します。

大学2年生からインターンへ参加するにはどうすればいいんだろう?

インターンは何社も受けられるのかな?

大学2年生になると、将来の進路や就職活動を意識し始める学生が増えてきます。なかには、友人がインターンを始めて、自分も何か行動を起こさなくてはいけないと感じている人もいますよね。

とくに教育業界に興味がある場合、早い段階でのインターンの経験は大きなアドバンテージとなります。大学2年生だからといって、インターンの参加が早すぎるということはありません。

しかし、インターンの探し方や選び方など、何もわからず不安という人もいるでしょう。

そこで本記事ではステップ形式で、大学2年生が教育業界のインターンに参加する具体的な手順を解説します。インターンから内定獲得につなげるコツも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

- 大学2年生からインターンに参加することは多くのメリットがある

- インターンを探す際は、就きたい企業・職種を明確にすることが大切

- インターンで内定を獲得するにはいくつかのコツがある

なお、教育業界に興味がありインターンに参加してみようと考えているものの、どの企業が自分にあうのかわからない人は「インターン先診断」をお試しください。

かかる時間は1分ほど。4つの質問に答えるだけで、あなたにあうインターン先を診断できます。

就活につながるインターン経験を積みたい人は、ぜひ一度お試しください。

\ 4つの質問に答えるだけ /

ステップ1:就きたい企業・職種を明確にする

はじめに、就きたい企業や職種を明確にしましょう。

大学2年生のインターンを有意義な時間にするには、適切なインターン先を選ぶことが欠かせません。なぜなら、就きたい企業・職種を明確にしないと、インターンが実にならなかったという失敗に繋がりかねないためです。

教育業界には、学習塾やオンライン教育、企業研修、教材開発、学校法人など、多様な分野が存在します。同じ教育業界の職種でも、業務内容や年収、働き方は大きく異なるのです。

時間を無駄にしないためにも事前に就きたい企業・職種を明確にし、インターン先を決めることが賢明です。

就きたい企業を明確にする方法

就きたい企業を明確にするには、まず自分の価値観やキャリアの目標を整理することから始めましょう。自らの考えを整理することで、どの企業が自分に適しているのかを判断しやすくなるのです。

教育業界には、大手企業からベンチャー企業、公務系の教育機関などさまざまな選択肢があります。それぞれの企業が提供するサービスや理念、教育方針を比較し、自分の興味や適性に合うかを考えましょう。

企業研究の際には、HPや採用情報を見るだけでなく、口コミやインターンの参加者の体験談などを参考にするのも有効です。また、企業説明会に参加することで、リアルな情報を得られます。

可能であれば、実際に働いている社員と話し、業務の内容や職場の雰囲気を確かめるのもおすすめです。他にも、企業が掲げるビジョンや社会的な影響力も考慮し、自分が共感できる企業を選びましょう。

なお、次の記事では教育系の企業を一覧にしてまとめているので、あわせて参考にしてください。

就きたい職種を明確にする方法

就きたい職種を明確にするには、まず自分の得意なことや興味のある分野を整理することから始めましょう。例えば、人と接するのが好きな人は講師職、分析力を活かしたい人は教育コンサルタントなど、適性に応じた職種を選ぶことが賢明です。

先述したように、教育業界にはさまざまな職種があります。就きたい職種を明確にしないと、実際の業務内容と自身の求める内容にズレを感じてしまうでしょう。

時間を無駄にしないためにも、教育業界にどんな職種があるのかを事前に調査しておくことが大切です。また、教育業界の動向や、将来的にどのようなスキルが求められるのかを調べることで、より適切な職種選びができます。

他にも、複数の職種に興味がある場合は、短期インターンに何度か参加してみるのもおすすめです。

なお、次の記事では教育業界の職種を紹介しているので、あわせて参考にしてください。

ステップ2:条件にあうインターン先を絞り込む

就きたい企業・職種を明確にしたら、条件にあうインターン先を絞り込みましょう。大学2年生がインターンを選ぶ際には、自身のキャリア目標や生活環境に合った条件を考慮することが重要です。

なぜなら、条件を吟味した上でインターン先を選択しないと、学業との両立が難しくなるといったデメリットがあるためです。具体的には、次の5つの条件をチェックしておくことをおすすめします。

どの条件を満たしたインターンに参加するかによって、得られる経験や伸ばせるスキルなどは変わります。自身の状況に合わせて、適したインターン先を選択することが重要です。

以降では上記それぞれの条件でインターン先を絞り込む方法を詳しく解説します。

大手かベンチャーか

インターン先を選ぶ際には、大手企業とベンチャー企業のどちらを選ぶかといった会社規模から決めることが重要です。なぜなら、大手企業とベンチャー企業のインターンでは、学べる内容が大きく異なるためです。

| 特徴 | こんな人におすすめ | |

|---|---|---|

| 大手企業 | 体系的な研修や充実したカリキュラムが整備されている | 業界の基礎知識や業務の流れを学びたい人 |

| ベンチャー企業 | 実務経験を積む機会が多い | 主体的に業務に関わり、さまざまなスキルを磨きたい人 |

例えば、大手企業のインターンは、体系的な研修や充実したカリキュラムが整備されている傾向にあります。そのため、業界の基礎知識や業務の流れを学ぶのに適しています。

一方で、ベンチャー企業のインターンは、実務経験を積む機会が多いことが特徴です。主体的に業務に関わることができ、さまざまなスキルを磨くことができます。

自分がどのような環境で成長したいかを考え、適した企業を選ぶことが賢明です。

なお、次の記事では教育系の大手企業を一覧にしてまとめているので、あわせて参考にしてください。

公務か民間か

公務か民間かといった点も、条件にあうインターン先を絞り込む際に考慮すべき条件の一つです。なかには「公務員のインターンなんてあるの?」と思う人もいますよね。

教育業界のインターンには、公務(教育委員会や公立学校など)と民間(学習塾、EdTech企業、出版社など)があります。

公務のインターンは公務員業務を体験できる貴重な機会です。ただし、選考が厳しく、誰でも参加できるわけではないということを念頭に置く必要があります。

| 特徴 | こんな人におすすめ | |

|---|---|---|

| 公務 | 公立教育機関の運営方法や行政の教育支援について学べる | 教員や教育行政に携わりたい人 |

| 民間 | 教育サービスの開発や運営に関わる経験が得られる | サービスの開発や企業の教育をしたい人 |

公務と民間では学べる内容が大きく異なるため、就きたい職種に合わせて選定することが重要です。例えば、公務のインターンでは、公立教育機関の運営方法や行政の教育支援について学ぶことができます。

将来的に教員や教育行政に携わりたい人に向いているといえます。一方、民間のインターンでは、教育サービスの開発や運営に関わる経験が得られることが特徴です。

民間のインターンに参加することで、より実践的なスキルを身につけることができるでしょう。

無給か有給か

インターン先を選定する際には、無給か有給かといった給与の有無も考慮すべき条件の一つです。なぜなら、金銭的メリットがあるかどうかでインターンの責任が大きく異なるためです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 有給 | 経済的負担を軽減しながら経験を積むことができる | 企業側の期待が高く、責任が重い |

| 無給 | 気軽に参加しやすい | 企業側の採用意欲が低いことがある |

有給インターンの給料の相場としては、時給1,163円〜1,500円が一般的です。例えば、リザプロ株式会社では、時給1170円〜2000円で長期インターンを募集しています。

経済的な負担を軽減しながら経験を積めるのが、有給インターンのメリットです。しかし、金銭が発生する分、企業側の期待も高く責任感を持って業務に取り組む必要があります。

一方で、無給インターンは金銭が発生しないといった点から、比較的参加しやすいことが特徴です。しかし、無給インターンの場合は企業側の採用意欲が低いことがあり、内定獲得に繋げにくい可能性があります。

以上のことから、自分の目的や経済状況を考慮し、どちらが適しているか判断することが賢明です。

通勤型かリモート型か

参加するインターンを選ぶ際には、就業先の業務体系を確認しておくことが重要です。インターンには、企業に直接出社する「通勤型」と、自宅などで業務を行う「リモート型」があります。

限られた時間を有効活用するためにも、自分のライフスタイルや移動時間の負担を考慮し、最適な形式を選ぶことが重要です。

| 項目 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 通勤型 | ・職場の雰囲気を直接感じられる ・先輩社員とのコミュニケーションを取りやすい | ・移動時間がある ・学業との両立が難しくなる | ・実際の業務を経験したい人 |

| リモート型 | ・場所を選ばずに柔軟に働ける ・学業と両立しやすい | ・社員との交流の機会が限られる ・職場を体験していると感じにくい | ・時間をあまり割けないものの、インターンをしたい人 |

通勤型のインターンは、職場の雰囲気を直接感じられ、先輩社員とのコミュニケーションも取りやすいというメリットがあります。しかし、通勤に時間がかかるため、学業との両立が難しくなる場合があります。

一方、リモート型のインターンは場所を選ばずに柔軟に働けるため、学業と両立しやすいのが魅力です。ただし、職場の雰囲気を肌で感じにくく、社員との交流の機会が限られるというデメリットもあります。

どちらのスタイルが自分に合っているかを考え、ライフスタイルや学習計画に応じて最適なインターンを選びましょう。

なお、次の記事では教育業界でおすすめのインターンシップを紹介しているので、あわせて参考にしてください。

参加者からの評判は良いか

インターン先を絞り込む際には、過去の参加者の声を参考にすることが効果的です。募集要項に目を通しただけでは、実際のインターン先の質を見極めることは困難です。

そのため、企業のHPやSNS、就職情報サイトの口コミをチェックし、インターンの内容や運営の実態を確認しましょう。具体的には、SNSであればXやFacebook、就職情報サイトでは就活会議やエンゲージなどがおすすめです。

また、可能であれば、実際にインターンを経験した先輩や知人に話を聞くことがおすすめです。評判が良いインターンは学びが多く、将来のキャリアに活かせる経験が得られる可能性が高いといえます。

インターンを選ぶ際には、上記の条件を総合的に考慮し、自分にとって最適な環境で成長できる企業を選びましょう。

ステップ3:インターンに申し込む

応募するインターンの絞り込みができたら、実際に申し込みをしましょう。申し込む際に行うべきことの手順としては、次の流れになります。

大学2年生の場合、インターンに参加する企業数は2〜3社程度がおすすめです。その理由は、複数社を経験することで企業ごとの文化や働き方の違いを比較でき、業界理解が深まるためです。

ただし、インターンに申し込む際には、履歴書や志望動機の作成、面接対策など必要な準備が多くあります。申し込みをしすぎると学業との両立が難しくなる可能性があるため、無理のない範囲で経験を積むことが重要です。

まずは1社参加してインターンの流れを掴み、次に興味のある業界の企業を試してみると視野が広がります。大切なのは、参加する企業数よりも経験を振り返りながら学びを深めることです。

計画的にインターンを活用し、自分に合ったキャリアを見つけていきましょう。

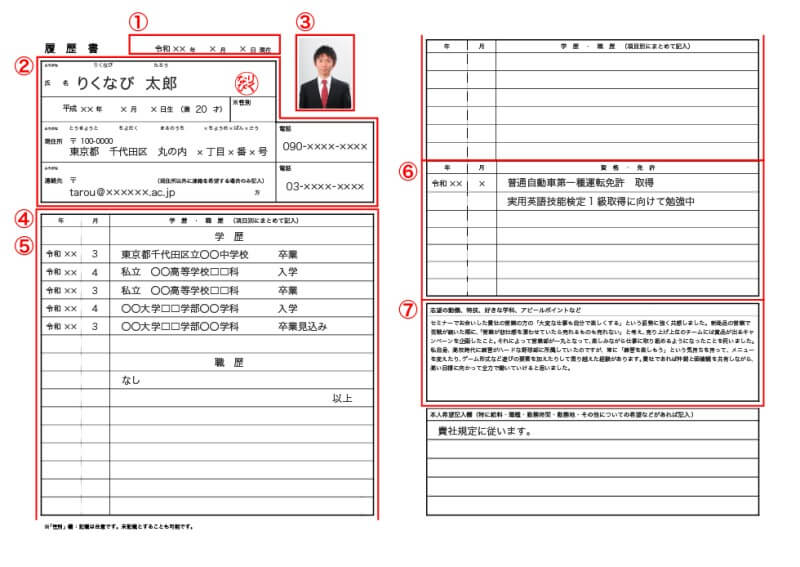

履歴書の作成方法

履歴書は、学歴や資格の記載だけでなく、自分の強みやこれまでの経験を端的に伝えることを意識して作成しましょう。作成する際は、次のような手順で書き進めていきます。

- 日付を書く

- 基本情報(生年月日、住所など)を書く

- 写真を貼る

- 学歴・職歴を埋める

- 免許・資格を書く

- 「自己PR」と「志望動機」を書く

作成する際には、大学生活での活動やアルバイトなど、自身のスキルや価値観を積極的に盛り込みましょう。また、企業側が求める人物像を把握し、それにマッチするような経験や能力を強調することも大切です。

例えば、教育業界のインターンであれば「指導経験」や「コミュニケーション能力」「論理的思考力」などが評価されます。家庭教師や塾講師のアルバイト経験があれば、具体的なエピソードを交えて記載するのが効果的です。

他には、履歴書のフォーマットが企業ごとに指定されている場合もあるため、事前に確認しておくことが大切です。誤字脱字はもちろん、内容の一貫性や簡潔さも意識し、読みやすい履歴書を作成することを心がけましょう。

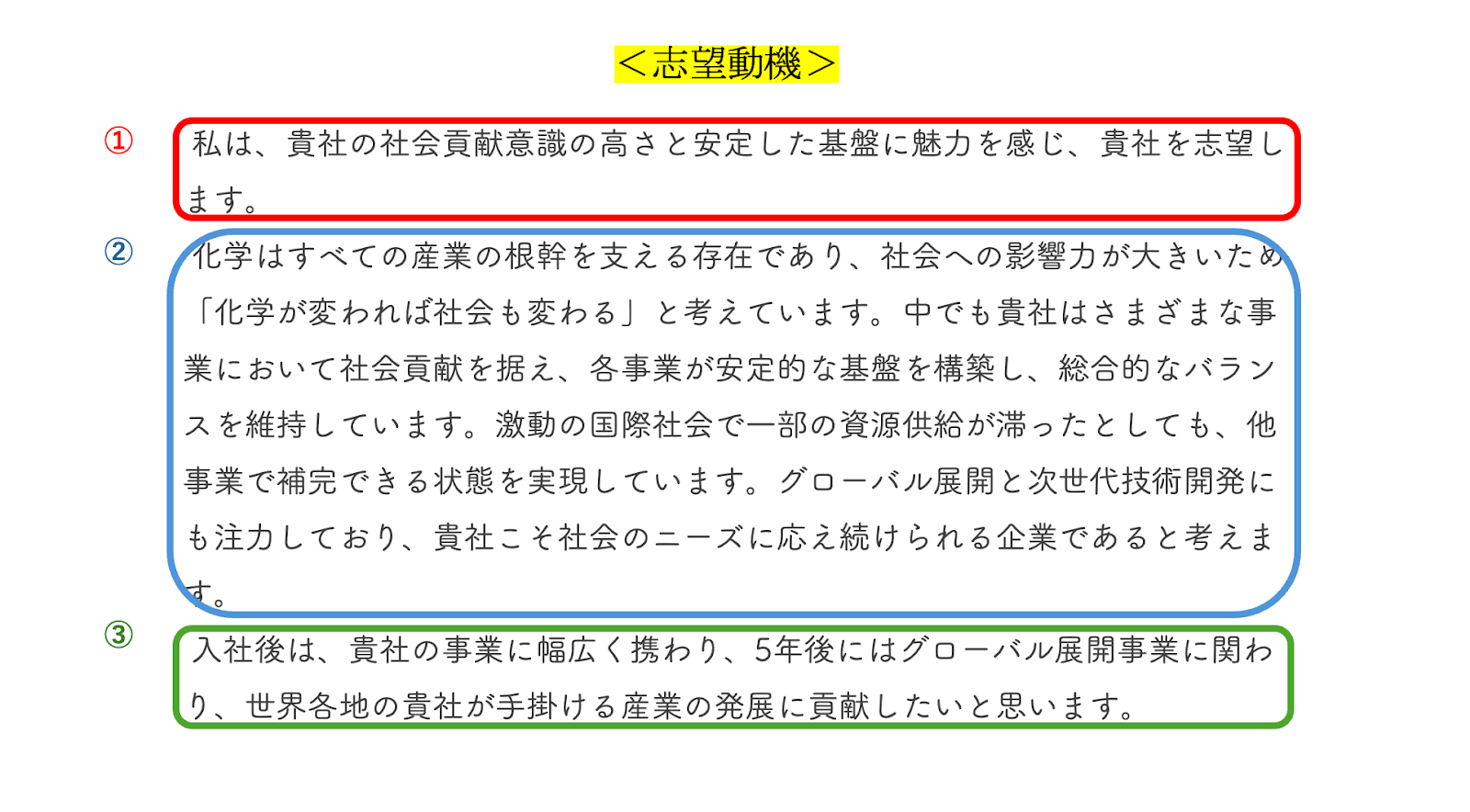

志望動機の作り方

志望動機の作り方としては、次の流れで進めていくのが一般的です。

- 結論(志望した理由)

- 理由(志望した背景にあるエピソードや経験)

- 具体例の提示・結論の再提示(インターンシップで成し遂げたいこと)

作成する際には、まず企業研究をしっかり行うことが大切です。その企業のビジョンや教育方針、取り組みを理解した上で、自分の価値観とどのように合致しているのかを考えましょう。

例えば「企業の〇〇に興味があり、将来的に〇〇分野で活躍したい」といった具体的な理由を述べることで、熱意が伝わりやすくなります。

志望動機は、採用担当者に「なぜこの企業のインターンを希望するのか」を伝える最も重要な部分です。単に「教育に興味がある」ではなく、その理由を具体的に述べることが重要になります。

注意点としては、抽象的な表現を避け、具体的なエピソードや数字を使うことです。また、志望動機が長くなりすぎないように、要点を絞って簡潔にまとめることも意識すると良いでしょう。

面接への対策方法

インターンの面接では、基本的な自己紹介や志望動機に加えて、適性を見極める質問をされる傾向があります。そのため、事前に想定質問を考え、スムーズに回答できるように準備することが重要です。

まず、自己紹介では「大学名・学部・学科」や「現在取り組んでいること」「インターン参加の目的」を簡潔に述べましょう。加えて、自己紹介と志望動機を自然につなげるのがポイントです。

また「なぜこの企業のインターンに応募したのか」「どのようなスキルを身につけたいか」などを問われることが多いです。とくに教育業界の場合「教育に対する考え方」や「生徒に対してどのように関わりたいか」といった価値観を問われることもあります。

そのため、事前にしっかりと自分の考えを明確にしておきましょう。面接では単に暗記した内容を話すのではなく、自然な会話の流れで伝えることが大切です。

大学2年生から教育業界のインターンに参加するべきか

結論、大学2年生からのインターン参加は大いに価値があると言えます。なぜなら、教育業界は実践的な経験が重要視される分野であり、早い段階でスキルを身につけることで優位に立てるためです。

とくに、教育業界を目指す場合、授業だけでは学べない実践的な指導力やコミュニケーション能力が求められます。大学2年生からインターンに参加することで、机上の学びを超えたスキルを養うことができます。

また、早くからインターンを経験することで、自分に合った職種かどうかを見極めることができるのもメリットです。仮にインターンの経験を通じて「思っていた仕事と違った」と感じた場合でも、早期に方向転換ができます。

大学2年生のインターンは、キャリア形成のための貴重な経験となるため、積極的に参加することがおすすめです。

インターンは意味ないって噂は本当?

「インターンは参加しても意味ない」といった噂を耳にし、参加を決めかねている人もいますよね。

しかし実際のところ「インターンは意味がない」と言われるのは、明確な目的意識を持たずにインターンに参加した場合のみです。確かに、インターンに参加したからといって必ずしも内定につながるわけではありません。

なかには、経験できる業務内容が単純作業で終わってしまうケースもあります。しかし、教育業界のインターンでは教育サービスの企画や運営に関われるため、実践的なスキルを習得できます。

また、早い段階で業界の実態を知ることで、自分の適性を見極めたり、将来のキャリアプランを明確にしたりすることが可能です。実践的な経験を積むことで履歴書や面接で話せるエピソードが増え、就職活動にも有利に働くでしょう。

ただ参加するだけでは得られるものが少ないものの「どんなスキルを身につけたいか」を意識することで有意義なものにできます。

参加時期は長期休暇がおすすめ

大学2年生がインターンに参加するタイミングとしては、夏休みや春休みといった長期休暇がおすすめです。理由としては、次の3つが挙げられます。

- 学業との両立がしやすい

- 長期間のインターンに参加できる

- 企業側も多くの学生を受け入れる準備をしている

長期休暇であれば、集中してインターンに取り組むことができるため、学びの機会を最大限に活かせます。また、企業によっては短期集中型のプログラムを用意している場合もあり、1〜2週間で多くのことを学ぶことが可能です。

さらに、長期休暇中のインターンは多くの学生が参加するため、同じ志を持つ仲間と出会う機会にもなります。教育業界を目指す学生同士で情報交換をしたり、人脈を広げたりすることができ、将来のキャリア形成にもプラスになるでしょう。

ただし、長期休暇中のインターンは人気が高く、募集枠が早めに埋まることもあるため注意が必要です。

インターンを内定獲得につなげる4つのコツ

最後に、インターンを内定獲得につなげるコツを、4つにまとめて紹介します。

コツ1:目的意識を持って参加する

インターンを内定獲得につなげるには、目的意識を持って参加することが大切です。例えば「内定を獲得するために、インターン先の社員と関係を構築する」といった目的を持って臨むことで、より充実した時間にできます。

目的意識を持たずに参加すると、単に指示をこなすだけになり、企業側に積極性や成長意欲が伝わりにくくなります。内定獲得につながる本選考へ進む可能性が低くなってしまうため注意が必要です。

事前にインターンの事業内容を調査し「どのようなスキルを身につけたいのか」を整理しておきましょう。そのうえで、インターン中も意識的に学び、企業側に「この学生は明確な目標を持っている」と好印象を与えることが大切です。

コツ2:積極的に行動して主体性をアピールする

積極的に行動して主体性をアピールすることも、インターンを内定獲得につなげるためには重要です。企業はインターンを通じて「どの学生が将来活躍できそうか」を見極めています。

とくに教育業界では、指導力やコミュニケーション能力だけでなく、主体性や積極性が求められます。そのため、指示を待つだけでなく、自ら動いて業務に関わる姿勢を示すことが重要です。

例えば、塾講師のインターンであれば、積極的に生徒へ声をかけたり、授業の進行をサポートすることが効果的です。そうすることで「この学生は現場で即戦力になりそうだ」と評価される可能性が高まります。

積極的な姿勢を見せることで、企業側の印象に残りやすくなり、インターン終了後の採用選考で有利に働くことがあります。「受け身ではなく、どうすれば企業に貢献できるか」を常に考えながら行動することが大切です。

コツ3:学んだことをまとめて振り返りの習慣を作る

インターンを内定につなげるには、経験を単なる「体験」に終わらせず、自分の成長につなげることが重要です。そのためには、日々の業務で学んだことを振り返り、記録しておく習慣をつけることがおすすめです。

例えば、インターン期間中に次のようなことをまとめておくと、後から振り返る際に役立ちます。

- どんな業務を担当したか

- どのような課題があり、その課題をどのように解決したか

- 新たに得た知識やスキルは何か

学んだことを振り返る習慣があると、面接でも具体的なエピソードを交えて話すことができ、評価が高まりやすくなります。また、振り返りを通じて自分を分析することで自己理解が深まり、今後のキャリア選択にも活かすことが可能です。

内定を目指すうえでも、自分の成長を具体的に説明できるようにすることは大きな武器となります。

コツ4:企業の人との関係を築く

インターンを通じて企業の人との関係を築くことも、内定獲得には欠かせません。とくに教育業界では、人とのつながりがキャリアに影響を与えることが多く、積極的にコミュニケーションを取ることが重要です。

例えば、企業の社員と良好な関係を築くことで業界のリアルな話を聞けたり、推薦してもらえたりする可能性があります。また、インターン中に「この学生は優秀だ」と認識してもらえれば、本選考の際に特別な推薦枠を得られることもあります。

具体的には、業務中のやりとりだけでなく、休憩時間や懇親会などの場でも積極的に話しかけることが有効です。他にも、積極的にフィードバックをもらいに行くといった姿勢も効果的です。

企業の人と信頼関係を築くことは、内定獲得の可能性を高めるだけでなく、業界内でのネットワークを広げることにもつながります。

まとめ

本記事では、大学2年生が教育業界のインターンに参加するための具体的な手順や内定獲得につなげるコツを紹介しました。大学2年生からのインターンは決して早すぎるということはありません。

むしろ、教育業界の場合は早い段階でインターンに参加することで多くのメリットがあります。そのため、インターンに興味を持っている人は積極的に行動することがおすすめです。

目的意識をしっかりと持ち、内定獲得につながる有意義なインターンを経験できるようにしましょう。本記事があなたのお役に立てることを願っております。